Avant-propos

Tulisan ini bermula dari seringnya saya diberi tugas oleh Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) JEMBER untuk mengajar Filsafat Hukum. Sebenarnya vak wajib saya adalah Filsafat Hukum Islam, mungkin pihak yang berwenang di jurusan Syari’ah memandang ada kemiripan antara vak wajib saya dengan filsafat hukum, yaitu sama-sama ada kata “filsafat hukum”nya. Padahal kalau diperhatikan lebih dalam lagi, kedua matakuliah tersebut dari sisi epistemologisnya sangat berbeda, bahkan bertolak belakang. Jadi yang lebih cocok untuk mengajar matakuliah tersebut sebetulnya adalah dosen yang berlatarbelakang ilmu hukum umum. Tapi tidak apalah, hal tersebut menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan pengembaraan intelektual dalam bidang yang berada di luar vak wajib saya. Dan ternyata pekerjaan itu memang sangat mengasyikkan. Untuk lebih jelasnya, inilah hasil pengembaraan saya.

Filsafat Hukum: Pola Berpikir Dari Bawah ke Atas (Induktif)

Dalam menalar, Filsafat Hukum Beranjak untuk mempertontonkan tradisi berpikir dan bermetode yang berwatak “spekulatif-reflektif”, terhadap objek dalam kajian-kajiannya. Filsafat hukum tidak mungkin dilakukan tanpa melibatkan sejumlah argumentasi-argumentasi yuridis rasional yang dapat saja dipatahkan oleh paket argumentasi lainnya, dan jika tiba saatnya untuk itu, ia tidak lagi menerima pandangan yuridikal sebagai semata-mata yang mutlak benar, yang semata-mata didasarkan pada otoritas yang dimiliki orang-orang tertentu yang merumuskannya.

Tiap kepastian atau pun kemutlakan yang diperagakan dalam filsafat hukum secara substansial harus dinyatakan dan dibuktikan dalam cara-cara yang rasional. Filsafat hukum hanya akan menjadi semata-mata “dogmatis” (mengekspresikan pandangan-pandangan yang rigid atau kaku) dengan sendirinya, ketika ia tidak lagi terbuka terhadap argumentasi baru dan secara ngotot berpegangan pada pemahaman yang hanya diperoleh sekali saja. Dengan begitu, secara praktikal filsafat hukum justru akan mengimplikasikan kekakuan (ketiadaan toleransi).

Hal itu akan mengganggu keterbukaan sebagai hal yang justru esensial dalam sejumlah situs komunikasi kemasyarakatan. Lebih jauh, filsafat hukum akan terdorong menjadi kegiatan yang tidak rasional, yang berarti bahwa faktor emosi akan mendominasi tanpa kendali atau secara tidak proporsional. Seringkali pemahaman dogmatis secara praktis sering berfungsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Jika argumentasi rasional yang terbuka tidak lagi berperan sebagai batu ujian terakhir bagi filsafat hukum, maka suatu diskusi kefilsafatan yang sesungguhnya akan sangat membahayakan.

Oleh karena itulah berdasarkan hakikatnya, filsafat hukum akan selalu mengedepankan keterbukaan dan toleransi, sehingga dapat dikatakan filsafat hukum bukanlah pemahaman agama terhadap hukum atau dogma-dogma agama terhadap hukum, yang cenderung tertutup terhadap falsifikasi. Filsafat hukum justru berangkat dari keragu-raguan (ketidakpastian) yang darinya muncul berbagai produk hukum hukum yang dibuat manusia. Dalam hal ini, filsafat hukum akan mempertanyakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hukum yang dibuat manusia, sambil mencurahkan justifikasi dan falsifikasi di atasnya.

Filsafat hukum lebih terarah untuk pengevaluasian atau pengkritisian sensasi-sensasi tertentu dari hukum yang dikomposisikan manusia, sehingga berdasarkan hal itu dapat disimpulkan hukum yang mana sebagai hukum yang baik dan benar, atau hukum mana yang adil.

Pada filsafat hukum, kebenaran masih harus ditemukan dan masih menuntut untuk secara berkesinambungan dikritisi, bila perlu diperbaharui (dengan mendasarkan diri pada perkembangan) atau dianulir dengan dalil yang datang kemudian, ini lantaran, bahwa problem-problem hukum yang diperhadapkan pada masyarakat manusia berbeda menurut waktu dan tempat. Itu berarti bahwa motivasi untuk berfilsafat di bidang hukum selalu berubah-ubah. Sudut motif, perspektif, waktu, warna dan

Filsafat Hukum Islam: Pola Berpikir Dari Atas ke Bawah (Deduktif)

Studi atas doktrin-doktrin keagamaan, cenderung bertitik tolak dari sesuatu yang pasti atau kepastian yang berwatak langsung. Kebenaran dogmatis akan diterima begitu saja, tanpa harus diargumentasikan dengan cara-cara yang rasional dan logis. Umumnya, orang menerima dengan begitu saja, tanpa harus mempermasalahkan, hal baik-buruknya, benar-salahnya atau rasional-tidaknya. Sekalipun demikian, dalam konteks ini dapat saja diajukan sejumlah argumen yang memenuhi kriteria rasional dari seorang ulama yang memiliki otoritas, artinya orang akan menerima begitu saja karena otoritas tersebut. Studi atas agama hadir sebagai suatu putusan spesifik yang dapat diberikan landasan rasional, namun keyakinan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dibanding yang diperagakan dalam filsafat hukum, yang cenderung bergerak dengan cara-cara yang spekulatif dan reflektif.

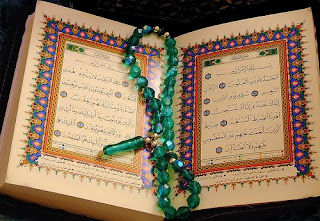

Dalam wilayah filsafat hukum Islam, kebenaran sudah ada dan bersifat mutlak, di sini kita hanya memerlukan dalil-dalil yang menjustifikasi, tidak boleh dikritisi apalagi dianulir oleh dalil baru, karena hal ini merupakan sesuatu yang dinyatakan atau bersumber dari Dzat Yang Tidak Terbatas, Yang Melampaui segala sesuatu dan menciptakan semesta beserta segenap isinya. Jadi boleh dibilang tidak akan ada yang namanya Filsafat Hukum Islam dari perspektif manusia (makhluk), kita hanya akan mengenal “Ilmu Hukum Islam” atau “Dogmatika Hukum Islam”. Subjek-material dari Dogmatika Hukum Islam ini adalah teks-teks otoritatif yang diwahyukan Tuhan dalam kitab suci al-Quran, yang mengatur tentang bagaimana manusia sebagai makhluk Allah SWT seharusnya berperilaku. Disiplin ilmiah ini bertitik tolak untuk ruang penginterpretasian atas teks-teks itu.

Sebenarnya filsafat hukum Islam merupakan istilah baru. Menurut para pakar, genealogisnya bisa ditelusuri dalam literatur klasik mulai al-Mustasfa nya al-Ghazali sampai al-Muwafaqat nya al-Syatibi. Dalam karya para ulama tersebut filsafat hukum Islam diistilahkan dengan Maqasid al-Shari’ah.

Pembahasan tentang maqasid al-shari’ah ini ditujukan untuk mencari maksud Allah dari hukum syari’ah yang diturunkan melalui ayat-ayat hukum maupun hadits-hadits hukum. Dengan asumsi bahwa tujuan Allah menurunkan syari’ahnya adalah kemaslahatan (kebaikan/kedamaian) bagi manusia, bukan sebaliknya. Karena bisa jadi syari’ah yang berada pada ruang waktu yang salah tidak akan mendatangkan maslahah, bahkan sebaliknya mendatangkan mudharat (kerugian/bahaya). Untuk itu filsafat hukum Islam atau maqasid al-shari’ah di sini bertujuan untuk menempatkan syari’ah atau hukum Islam pada ruang dan waktu yang tepat.

Komentar

Kesamaan antara filsafat hukum dengan filsafat hukum Islam adalah accept a law as true law (menerima hukum sebagai hukum yang benar). Hanya saja filsafat hukum akan lebih terarah untuk pengevaluasian atau pengkritisan sensasi-sensasi tertentu dari hukum yang dikomposisikan manusia, sehingga berdasarkan kenyataan itu dapat disimpulkan hukum mana yang berlaku sebagai hukum yang baik dan benar, atau mana hukum yang adil.

Sementara dalam filsafat hokum Islam, hukum yang benar dan adil itu tidak perlu dicari, sebab ia sudah ada, di sini orang hanya perlu memahami dan menginterpretasikannya dengan cara-cara yang relevan dan akseptabel (bisa diterima).